前言

兒童牙科醫師的日常,就是面對每位來自不同家庭、有著不同個性的小孩們,思考著要如何引導他們乖乖看診。然而在行為安撫過程中,很多家長會”好心”的幫忙引導,希望小孩乖乖看診,但卻常常有反效果,這是怎麼回事呢?

幫小朋友補蛀牙時,牙醫會像幼稚園老師上課時一樣,跟兒童講解過程、安撫情緒。「你看,這是醫師阿姨的電動牙刷,等一下要幫你抓蛀牙蟲」,這時候,站在一旁的家長,如果拿出手機拍照、講電話或是好心提醒小朋友「躺好、不要亂動」大家覺得,小朋友有辦法專心聽醫師解說嗎?

幼稚園兒童,本來就容易分心,如果爸爸、媽媽,加上阿公阿嬤都站在一旁直盯著看,小朋友會乖乖安靜躺好看牙,還是一直討拍?

兒童看診時,家長到底該怎麼做,才能讓小朋友好好合作看牙呢?

陪同看牙兩重點

有小孩的都知道幼稚園都會有教學觀摩日,其目的可以讓家長知道小朋友在幼稚園都學了什麼,除展現教學成果外,也可以建立透明度與信任感。

那你知道嗎?對兒童牙醫,天天都是教學觀摩日。

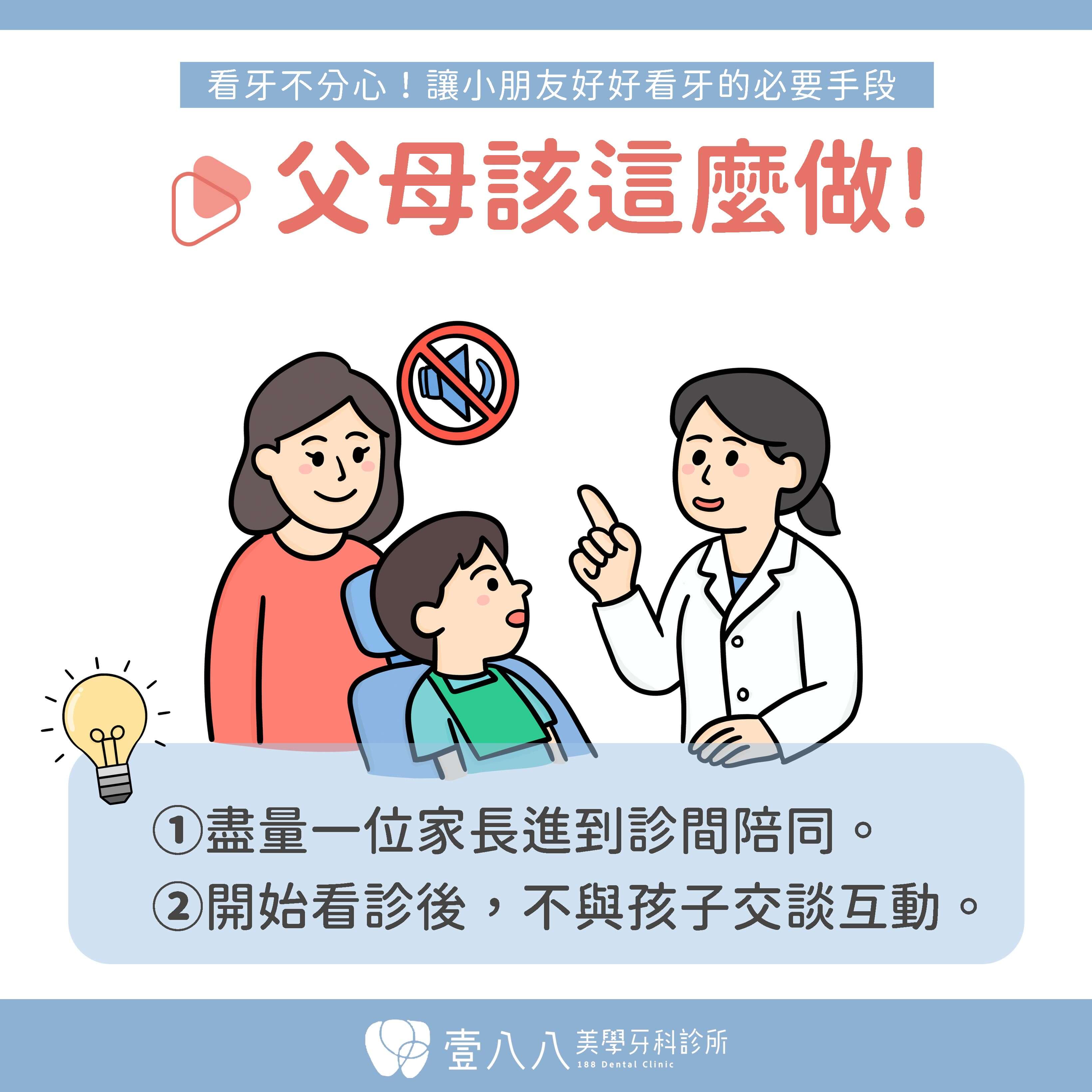

在教學觀摩日,老師會要求家長觀看時,不要拍照錄影或與孩子交談。學習活動進行時,也不要打斷老師和孩子的互動。同樣的,下次看牙醫,大家可以記得以下二點:

一、限制陪同人數:

盡量只有一位家長進到診間陪同,避免兒童分心。

二、保持沈默與相信專業:

醫師開始看診後,不要與孩子交談互動,以微笑、點頭示意即可(尤其是進行較困難的療程時,例如打麻醉針、抽神經。)

看診時,父母的任務是陪伴,請把話語權留給醫師。可以跟孩子約定「看牙齒的時候要專心聽醫師說話,媽媽(爸爸)會在旁邊陪你。」

若遇到牙醫師說「媽媽(爸爸)先不要說話,在旁邊陪他就好」,乍聽之下,家長會覺得有點尷尬,其實這是牙醫師讓小朋友好好看牙的必要手段之一。

有次看診,坐在一旁跟小女生牽手的媽媽,整整半小時都在重複我說的話:「嘴巴張大」、「妳快聽醫師的,嘴巴張大點」,「要刷牙了」、「醫師要幫妳刷牙了,誰叫妳平常都不好好刷牙,牙齒好髒。」我說一句,她說兩、三句。同時有兩個人在發號施令,效果不會好,只會差。

我帶兒子去看小兒科,出於媽媽焦慮的本能,也常常想要「好心」提醒兒子:「醫師要檢查喉嚨,趕快坐好,嘴巴張大點。」但是我會忍住,並提醒自己退一步,不要插嘴,讓醫師主導。

學齡前兒童,和家長的關係緊密。只要家長一開口,小朋友一定優先聽爸媽在說什麼,就不容易聽到醫師的解說。就像是教學觀摩日,小朋友一看到爸媽出現在教室,就衝過去要抱抱,沒辦法坐好上課。

結論

家裡有小小孩,要順利完成牙科治療,請謹記:一位家長出席最佳,僅陪伴不交談。話語權留給醫師,才能有效和孩子溝通,完成複雜的治療。